「オルフェウスと影の一座」観てきました

なかまくらです。

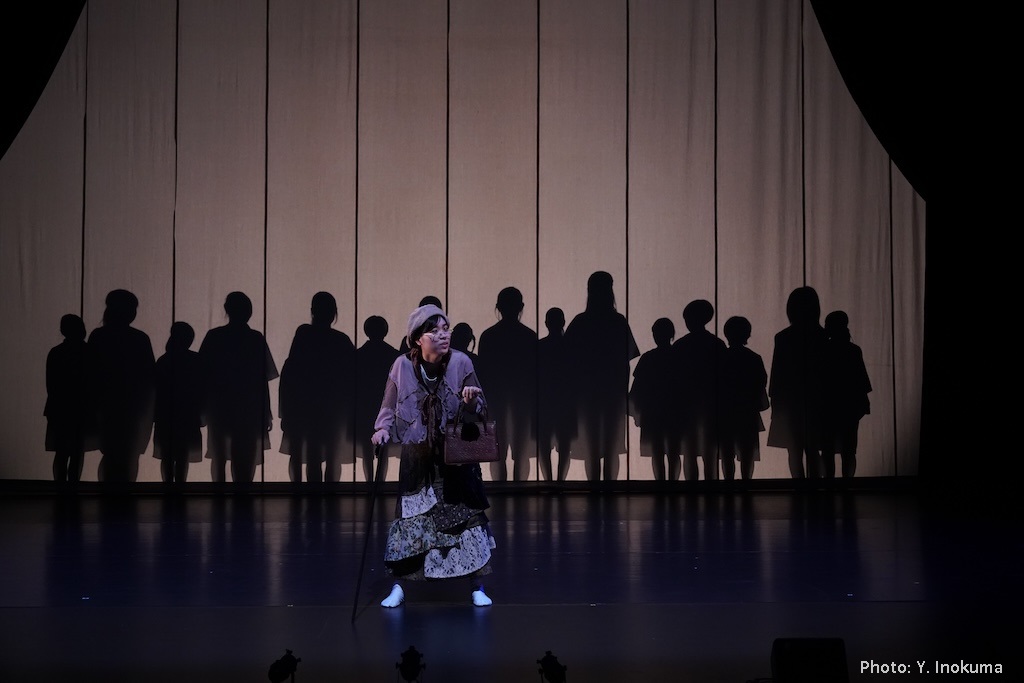

SCAPシアタースクール2024

「オルフェウスと影の一座」観てきました。

(写真はSPACのX(旧Twitter)アカウントより)

児童文学作家ミヒャエル・エンデさんの絵本を戯曲化したものです。

静岡県の中高生が、お芝居をするために集まってきて、上演する

SPACの企画でした。

あらすじ。

オルフェウスは、声が小さくて、女優になることはできなかった。

その小さい声を生かして、役者が台詞を忘れたときのために、

舞台のそばにある箱から小声で台詞を全部言うという仕事をしていた。

時代は変わり、劇場に人が集まらなくなっていった。

オルフェウスはすっかりおばあちゃんになっていた。

そして、あるとき、街の劇場はついに閉鎖されることになった。

オルフェウスおばあちゃんは、閉鎖された劇場に、ひとり名残惜しく、

佇んでいた。すると、居場所をなくした影と出会う。

オルフェウスおばあちゃんは、その影を受け入れて、2つの影をもつようになった。

うわさを聞き付けた影たちが、オルフェウスおばあちゃんを訪ねてくるようになり、

たくさんの影をオルフェウスおばあちゃんは受け入れた。

オルフェウスおばあちゃんは、騒ぎ立てる影たちに、

お芝居を覚えさせることにした。

やがて、仕事もない住まいを追い出されたオルフェウスおばあちゃんは、

影たちと村々を周り、劇を披露して、見物料をもらうようになる。

「オルフェウスと影の一座」は次第に有名になっていく。

そして、あるとき、大きな、深い、影に出会う。

影は「死」の影であると名乗る。

オルフェウスおばあちゃんは、その影をも受け入れた。

気が付くとオルフェウスは、天国にいた。

影たちも一緒だ。

オルフェウスは劇場に案内され、そこで、天使たちにお芝居を見せることになったとさ。めでたしめでたし。

というお話でした。

すごくいやな登場人物が出てこなくても、

お芝居がちゃんと進んでいって、

音楽を生で演奏したり、踊ってみたり、

劇中劇でマクベスやオズの魔法使いの名シーンを演じてみたり、

なんだかすごく満足感のある1時間でした。

役者さんはエネルギーに満ち溢れていて、

舞台の照明や人の集まり方や動き方など、

6~8人くらいが一般的なプロのお芝居や、

高校生のお芝居では見られない、演出も見どころでした。

こういうの、できたらすごいなあって思いますが、

こういうのは、もっと、世界で芸術と呼ばれているお芝居を

観ないと演出方法が浮かび上がってこないんだろうな、と、

自分の表現方法の浅薄さを感じるのでした。観れてよかったです。

おわり。

SCAPシアタースクール2024

「オルフェウスと影の一座」観てきました。

(写真はSPACのX(旧Twitter)アカウントより)

児童文学作家ミヒャエル・エンデさんの絵本を戯曲化したものです。

静岡県の中高生が、お芝居をするために集まってきて、上演する

SPACの企画でした。

あらすじ。

オルフェウスは、声が小さくて、女優になることはできなかった。

その小さい声を生かして、役者が台詞を忘れたときのために、

舞台のそばにある箱から小声で台詞を全部言うという仕事をしていた。

時代は変わり、劇場に人が集まらなくなっていった。

オルフェウスはすっかりおばあちゃんになっていた。

そして、あるとき、街の劇場はついに閉鎖されることになった。

オルフェウスおばあちゃんは、閉鎖された劇場に、ひとり名残惜しく、

佇んでいた。すると、居場所をなくした影と出会う。

オルフェウスおばあちゃんは、その影を受け入れて、2つの影をもつようになった。

うわさを聞き付けた影たちが、オルフェウスおばあちゃんを訪ねてくるようになり、

たくさんの影をオルフェウスおばあちゃんは受け入れた。

オルフェウスおばあちゃんは、騒ぎ立てる影たちに、

お芝居を覚えさせることにした。

やがて、仕事もない住まいを追い出されたオルフェウスおばあちゃんは、

影たちと村々を周り、劇を披露して、見物料をもらうようになる。

「オルフェウスと影の一座」は次第に有名になっていく。

そして、あるとき、大きな、深い、影に出会う。

影は「死」の影であると名乗る。

オルフェウスおばあちゃんは、その影をも受け入れた。

気が付くとオルフェウスは、天国にいた。

影たちも一緒だ。

オルフェウスは劇場に案内され、そこで、天使たちにお芝居を見せることになったとさ。めでたしめでたし。

というお話でした。

すごくいやな登場人物が出てこなくても、

お芝居がちゃんと進んでいって、

音楽を生で演奏したり、踊ってみたり、

劇中劇でマクベスやオズの魔法使いの名シーンを演じてみたり、

なんだかすごく満足感のある1時間でした。

役者さんはエネルギーに満ち溢れていて、

舞台の照明や人の集まり方や動き方など、

6~8人くらいが一般的なプロのお芝居や、

高校生のお芝居では見られない、演出も見どころでした。

こういうの、できたらすごいなあって思いますが、

こういうのは、もっと、世界で芸術と呼ばれているお芝居を

観ないと演出方法が浮かび上がってこないんだろうな、と、

自分の表現方法の浅薄さを感じるのでした。観れてよかったです。

おわり。