束か、

酉か、

地か、

・・・南か。

幸せか、辛いか、

中身はよく見ると¥ですね。

来年はいかに・・・。

[0回]

[0回]

なかまくらです。

今日は祝日でお休みだったので、

朝は9時まで惰眠を貪りまして、

それから、ちょっと戯曲の続きを書こうとして、筆が進まないので、

最近マイブームの木工。

本棚を作っています。

戯曲は、んーー、あと8000文字くらい書いたら完成しそうなんですけどね。

60分のお芝居を書こうと思って書き始めたのに、もう90分くらいな気がします。

まあいいか。

さて。

11時くらいからは片付け。

いらない紙を縛って、本とDVDを泣く泣く袋詰め。

着ないジャージと上着も袋詰め。開いた牛乳パックも袋詰め。

ハンガーは5本でクリーニングの20円割引券になるので、まとめる。

発泡スチロールのトレイも袋詰め。

使わないキーボードとつけない時計も袋詰め。

ごみ置き場の掃除当番が回ってきていたので、掃除をする。

これでよし。

それから、

マックスバリューのリサイクルコンテナ ⇒ クリーニングのモガワ

⇒ BOOKOFF ⇒ King'sFamily(古着屋) ⇒ HARDOFF

の順で、次々と回ってきました。帰りがけに、木八というラーメン屋で

ラーメンを食べる。チャーシューがおいしい豚骨ラーメンでした。

さて。いくら片づけても・・・という感じですが、使わないものを順番に

段ボールに詰めてみようかな、と思っています。

それと同時に、段ボールに詰める水際で、

もうちょっと物を減らしてもいいのかな、とも思っています。

ものを減らすのは難しいなぁとつくづく思うのでした。

伊豆での生活も、

今年で転勤だとしたらあと80日くらい?(休みはあと7日くらい?)

来年で転勤だとしたらあと445日くらい?

いずれにせよ、小さく生きることを意識するって大切だなぁと思う今日この頃です。

[1回]

[1回]

なかまくらです。

最近の記事で、リフィルを作った話をしましたが、

過去のリフィルをどうしようか、ということが今度は問題に。

そこで、いろいろ見て回ったのですが、

単語帳とかのリングを使ってまとめてるよ~~という人が大変多いことを知りました。

あとは、ストック用の大きいバインダーをその年ごとに購入している人も。

実はこのバインダーは1つ持っているわけですが、

んーーー、かさばる。それに、捨てるときには、燃えるゴミでポイっと捨てたい。

そこで、目に留まったのが、和製本する方法。

調べてみると、いろいろあるらしいのですが、

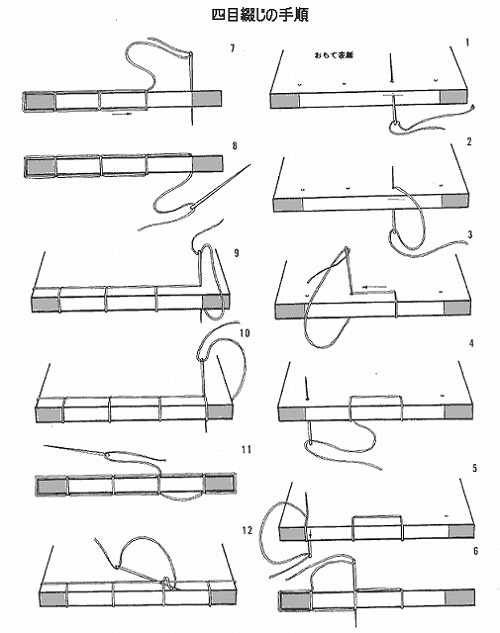

今回は基本の四ツ目綴じにしました。

やり方は次の通り。

(引用:

和綴じの方法・手順 - 因州和紙・和紙の井上紙店)そこで早速やってみる。

その辺にあったお菓子の包みのひもで・・・

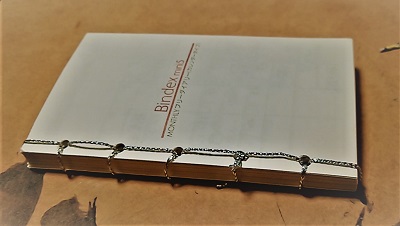

できました!

意外と簡単! 四ツ目綴じと言いますが、5穴リフィルなので、

五ツ目綴じというべきか・・・。

そして、結び目の隠れ方が美しいです。

これは覚えたい。

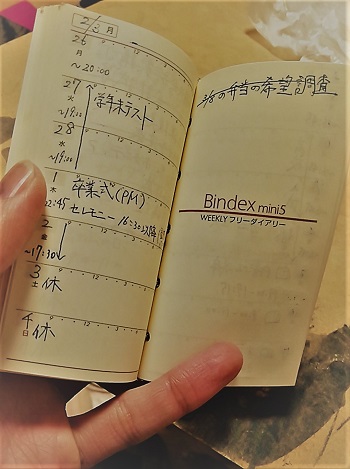

ちなみに開くとこんな感じです(害のなさそうなページを選びました)。

みなさんも、ぜひ一度お試しあれ、です。

[0回]

[0回]

なかまくらです。

皮膚科に行く。

じゃ、ちょっと、脱いで待っててください、先生来ますからね。

「はいー、おまたせしましたー、あ、帯状疱疹ですね」

あ、そんな見ただけでわかるんですね。

「お薬出しておきますね~~」

あ、そんな感じなんですね。

職場でインフルエンザが蔓延しつつあります。

先週土曜日は、ゴホゴホやってる先生と4時間も一緒に作業しちゃったよ・・・。

脅かされているんだ・・・! わが健康クライシス。

[1回]

[1回]

http://1cm3.mamagoto.com/%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E6%89%8B%E5%B8%B3%E3%80%80%E3%83%9F%E3%83%8B%EF%BC%95%E7%A9%B4%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82システム手帳 ミニ5穴のリフィルを作ってみました。

[0回]

[0回]